|

|

|

№ 16-17 (3705-3706), 29 июня 2005 года

|

|

|

|

|

|

Поднявший перчатку

Продолжение. Начало см. «СПбУ», №8, 10-11, 10-11, 14-15, 2005)

Мечта о граде Китеже

Фольклор содержит в себе генотип красоты, как и все древнерусское искусство. И пока этот ген не погиб даже среди «покосившихся избушек». Мы не знали, когда потребуется этот семенной фонд русской культуры, где временные границы начала и конца этого страшного обвала. Но сей Китеж-град ещё не погиб. Он сохранился в текстах, записях, в памяти – и в профессиональной фольклористике, и в этнографии. Он живёт в душе настоящих учёных, честных учёных. Китеж-град опустился в «духовное озеро». Поэтому-то Пропп и будет до конца, до последних возможностей работать и расширять свой культурный горизонт, от фольклора перейдёт к национальным обрядам, архитектуре, иконописи. Для суетных прагматиков Пропп уходил в прошлое. А сам он считал, что оживляет современность, придаёт ей смысл.

|

|

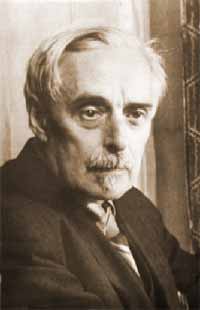

В.Я.Пропп. 1960-е годы. |

|

Об иконописи Пропп писал: «Для меня это – самое современное, самое актуальное МОЁ искусство. Я не спешу и не думаю о веках и школах, я ПЬЮ это искусство и УПИВАЮСЬ».

Уже в приведённых словах чувствуется некоторая субъективизация. Может быть, о вкусах не спорят, а потому такое преклонение перед древнерусской живописью можно считать личным делом профессора Проппа. Но Пропп ведь считает, что искусство для того и существует, чтобы давать ощущение счастья, а не примитивно производить слепки с любой – и даже очень непрезентабельной данности. Поэтому субъективный критерий – это критерий роста личности. Пропп прожил уже семь десятилетий; казалось бы, пора и самоопределиться окончательно. Нет. Вот его слова о древнерусской архитектуре: «Влекут меня чем-то старые города, их архитектурные формы вызывают у меня радость и счастье, похожее на влюблённость. Это как-то соответствует моим формам души, не тем, какие во мне есть, а тем, к которым я тянусь. Мне уже 70, но я всё ещё не осел и не оформился».

На языке психологической теории это высказывание означает указание на диалог «Я» реального и «Я» идеального, что является признаком духовного роста. Значит, искусство через переживание счастья обеспечивает усиление в человеке человеческого. И вот этого никак не отнять у фольклора. Даже если вокруг царствуют грубость и вульгарность, все люди когда-то соприкасаются с волшебной сказкой и передают её своим детям. «В герое волшебных сказок есть самое важное: душевная красота и душевная сила». Вот что говорил Пропп в последней из подготовленных им книг (Проблема комизма и смеха. М., 1967. С.90).

Как для верующего священный текст представляет собой независимую и духовную силу, так для Проппа эту роль выполняет полноценная культура. Он убеждён, что это фольклор и древнерусское искусство в первую очередь. Вот он, этот Китеж-град. Поднимется ли он со дна памяти, сохранившейся в совершенных формах искусства, или нет – покажет будущее. Его, Проппа, служение – приложить все усилия, чтобы сберечь её, расшифровать, помочь вплести её в современную жизнь.

Пропп неизбежно здесь выступает романтиком, противником слишком реалистичных форм – а потому слишком телесных и слишком грубых. Открытия искусства Возрождения – уже прискорбное приземление. Поэтому Пропп ценит именно бестелесность и условность. Та самая древнерусская живопись хороша именно своей эфирностью и духовной динамичностью. «Русская икона изначально плоскостная. Никакой перспективы. В этом её сила. И притом всегда в движении». Я согласен, что в системе иконописи есть живописная сила. Но для Проппа – это абсолютная сила, ни с чем не сравнимая сила; чуть ли не вечная вершина. И здесь он последователен. От Византии русская икона взяла «отрешённость» и прибавила ей внутреннее движение. ««Ангел Златые власы…» Полное совершенство форм. Совершенство форм есть излияние внутреннего совершенства. Тем это искусство возвышает. Я чувствую свою приобщённость к высокому. Тем самым оно отрешает от течения дня. Оно «одерживает», так что впитывающий это искусство становится одержимым. Византия должна была погибнуть. Русские переняли это искусство. Но оно совсем другое… Русская икона динамична». Вспомним пропповскую концепцию волшебной сказки: отрешённость от обыденной жизни и движение – действие впереди мотива. Почти полное соответствие искусства слова искусству линии и цвета. И в этот ряд входят все любимые Проппом художественные ценности: до мелочей пережитые в глубине души романы Льва Толстого, возвышенная отрешённость пушкинского «рыцаря бедного», не предметы, а настроения в пейзажах Саврасова и Васильева; романтическая, то есть явно субьективизированная музыка Бетховена и Шумана.

Вот почему так ценны не прямые предметы, а их очищенные от прозы жизни знаки: записи сказок, фотографии храмов, заочное знакомство с фактами жизни через рассказы и письма друзей и учеников. А телесность чуть ли не обязана вредить. На стенах Димитровского собора во Владимире есть целый скульптурный пояс. На мой взгляд, потрясающей силы, как потрясает и весь храм. А для Проппа скульптура храм отяжеляет, приземляет.

Аникушинский Пушкин на площади Искусств, конечно же, менее похож на почти бестелесного «рыцаря бедного» и в этом отношении уступает задумчивому, но слишком самоуглубленному памятнику на Пушкинской улице. Пропп без всяких колебаний предпочитает последнюю из перечисленных скульптур. Пусть меня Владимир Яковлевич упрекнул бы в недостатке вкуса, но я придерживаюсь иного мнения, хотя и признаю логичность позиции великого фольклориста.

Воспринимая современность как провал в течении благого времени, мыслитель, естественно, имеет право отстаивать себя, обращаясь не к фактам торжествующей «дурной» реальности, а к ценностям, имеющим значение для вечности. Здесь крен в сторону субъективизма вполне возможен, а у Проппа он стимулировал серьёзный интерес к форме как к закодированной духовной позиции, как к генофонду жанров и культурных эпох прошлого. Но такая личностная отрешенность имеет и другие отсветы, дарует дополнительную силу.

Как это ни странно, но в науке Пропп ценил в первую очередь факты. Только «фактами» были тексты, то есть артефакты, символически закодированная действительность. А независимость вкупе с невольной научной некоммуникабельностью приводила к высочайшей умственной дисциплине, чуткости к вопросам логики знания, а не просто предметной отнесённости знания. Пропп вечно заботился о методологии, об объяснении принципов построения своих концепций, твердо стоя на позиции индуктивной науки.

Железный канцлер

Но Пропп жил не в башне из слоновой кости, а в бренной реальности социализма. И должен был перемолоть дурное воздействие социального окружения волей, выдержкой, дисциплиной, и поистине немецкой аккуратностью. Согласившись на отшельничество в миру, сей поклонник пушкинской баллады стал не иноком бедным, а «рыцарем бедным» – скромным и тихим воином, борцом. Для интеллигента мужество проявляется прежде всего в том, что в любой, самой опасной для личного благополучия ситуации не сказать «да» вместо «нет», не солгать, не отступить от истины. Интеллигент – клеточка науки и культуры, мозга нации, а потому является рыцарем истины. И здесь Пропп проявил большое мужество, но это не значит, что в практической деятельности он только стоял в тени.

Однажды аспирантка Проппа Н.А.Криничная завела с ним разговор о добре и зле. ««В мире так много зла. Как с ним бороться?» – спрашивала я. «Бороться со всем злом невозможно, – предостерегал меня Учитель. – Но в каждом конкретном случае поставить негодяя на место можно и нужно»». Стойкость Проппа была постоянной формой мужества, а социальная активность – результатом осознания безусловной необходимости нужного шага, и без оглядок на личную безопасность. Когда партийные функционеры кафедры русской литературы захотели блокировать приём на работу Б.Ф.Егорова, ближайшего друга и соратника Ю.М.Лотмана, Пропп вместе с пятью коллегами отправился к ректору ЛГУ, и они добились своего. Я, например, получил роскошь слушать лекции Бориса Фёдоровича на филфаке. В 1963 году скоропостижно скончался заведующий кафедрой И.П.Ерёмин, замечательный учёный, специалист по древнерусской литературе, удивительно добрый и порядочный человек. Пропп единственный раз позволил себе пролить слезу на людях – это было на похоронах Игоря Петровича, его хорошего друга. Но встал вопрос о руководстве кафедрой. И тихий, молчаливый, «отрешённый» Пропп… предложил свою кандидатуру, мотивировав это почти невероятной идеей: предполагаемый кандидат на заведование может по слабости потерять самостоятельность и стать зависимым от… далее шло имя одного партийца! Это в 1963 году, когда «ведущая роль» партии в кадровых вопросах была закреплена законодательно! И мало того, Пропп достойно выполнил свою роль. …Проппа называли «железным канцлером». Когда я впервые увидел Владимира Яковлевича, то был поражён его внешностью. Типичный немецкий нос с лёгкой горбинкой, бородка и усы начала века, короткая стрижка с лёгким пробором… Надень на него каску со шпилем – и вылитый кайзер. Но, конечно, и я воспринял этот свой образ с почтением к подлиннику и иронией в свой адрес.

Пропп в делах кафедры вынес личные проблемы за скобки. Все, и он в первую очередь, подчиняются единому и ясному распорядку. Как говорил Декарт, порядок освобождает ум. Заседание длится не более двух часов. Выступающий должен уложиться в 15 минут, участнику прений – 5 минут. Говорить только по делу. А о сути всегда можно сказать кратко. Когда на кафедре стали обсуждать претендентов в докторантуру, Пропп поддержал кандидатуру самого перспективного доцента – того самого Б.Ф.Егорова, за которого уже хлопотал ранее (и как показало будущее, был совершенно прав). Прямо опровергнуть поступившее предложение едва ли представлялось возможным. Оставалось одно: потопить начинание в бесконечных согласованиях. Тот самый доцент, который ранее не стал заведующим, решил отыграться, упрекнув Проппа, что кандидатура Егорова не согласована с партгруппой. Ответ заведующего кафедрой подобен победному удару меча: «А в постановлениях Учёного совета ничего не говорится о предварительных обсуждениях на партгруппе. И разве у нас есть разногласия с партгруппой?» – ответить на такой вопрос «да» означало признать слабость работы партгруппы её же членом. Пришлось ответить молчанием. (Чтобы показать неслучайность таких перепалок, поделюсь собственным опытом. В 1969 году на кафедре шло обсуждение моей кандидатуры на предмет поступления в аспирантуру. И тот же самый доцент, теперь уже ставший профессором, заявил про своё несогласие, ибо я из карьеристских соображений вступил в партию. Естественно, дело зарубили. Была создана комиссия, которая через месяц доложила, что я не вступал в партию из карьеристских соображений, ибо не состою в ней. Я получил свободный диплом. Правда, вытащил и козырь. На все дальнейшие формы агитации с целью присоединить меня к авангарду строителей коммунизма я отвечал, что не могу этого сделать, дабы не подтвердить худших подозрений в свой адрес. И отсылал сомневающихся к протоколам того заседания.)

|

|

В.Я.Пропп в последние годы жизни. |

|

Слава Проппа оказалась той розой, у которой были и шипы. В 1960 году в рецензии на американское издание «Морфологии сказки» Леви-Стросс высоко отозвался о научной работе Проппа, но заявил, что тот уступает в своём методе структуралистам, так как действовал как формалист. Получалась умопомрачительная ситуация. Во-первых, хвалил буржуазный идеалист, лидер структуралистов. А структурализм был ругательным словом весьма долго (до середины 80 годов). Во-вторых, структуралист разжаловал Проппа до формалиста, реанимировав все старые обвинения в его адрес. А так как было указано на родство идей Проппа с идеями структуралистов, то едва очищенный от обвинений учёный оказывался родителем новой гидры. Ибо в глазах «марксистского литературоведения» структурализм – это мутация формализма.

В Советском Союзе статью Леви-Стросса, разумеется, не перевели и не публиковали. Но ведь наука не знает границ, да и «прогрессивная общественность» Запада мнение француза учла. А с 1961 года СССР считался страной «окончательно победившего социализма», а значит, там не должно быть буржуазной гнили – тем более в академической науке. Как же быть со строссовской похвалой, которая хуже хулы, и со строссовской критикой, которая умаляет «роль советской науки» в сравнении с западной?

Видимо, Пропп вспомнил сказки о мудрой деве, которая явилась к царю и голая и одетая (в сетях), и с подарком и без подарка (с птицей, которую выпустила из рук при дарении)… Пропп написал ответ, опубликованный в итальянском издании «Морфологии сказки».

Он как бы и был (опубликован), и не был (на итальянском языке и в заграничной книге). Фактически появились материалы для служебного пользования в узком кругу советских фольклористов, которые иногда неброско цитировали Проппа, делая ссылки на итальянский текст. На русском языке характер злокачественной опухоли в методе Проппа предпочли не обсуждать: пусть на Западе разбираются, структуралист он или формалист. Хрен редьки не слаще. Но, конечно, белых шаров при голосовании за кандидатуру Проппа в членкоры это не прибавило. Да и к иностранцам лучше было его не подпускать – даже на международные конгрессы в Москве. Подсластить пилюлю всё-таки постарались. Проппа в 1961 г. наградили орденом «Знак почёта» (что-то в духе камер-юнкерства Пушкина). Но Пропп стоически и трезво воспринял такое внимание властей. Л.А.Иезуитова, коллега по кафедре, позвонила ему и поздравила его. Я знаю Людмилу Александровну как честного и смелого человека, готового скорее рисковать своей карьерой, чем прогибаться перед властями. Видимо, ей было приятно использовать повод поговорить с Владимиром Яковлевичем. И в этом я могу её понять. Ответ Проппа представлял собой упрёк единомышленнику: «Не думал, что ВЫ можете с ЭТИМ поздравить: ОНИ, может быть, хотели меня обидеть, унизить, оскорбить».

Рыцарский поединок

Ситуация с рецензией Леви-Стросса вызвала у Проппа тяжёлые чувства. Я не думаю, что французский антрополог имел какое-либо враждебное намерение, но Пропп однозначно воспринял Леви-Стросса как противника, «бросившего перчатку». Большая доля разногласий связана была с неудачными объективными обстоятельствами. Европа Проппа не знала. И вот появилась-таки одна тоненькая и очень интересная книжечка – разумеется, без изъятой самим Проппом главы, дававшей содержательную интерпретацию морфологии и синтаксиса волшебной сказки. «Исторические корни волшебной сказки» были вне зоны внимания западных фольклористов. Поэтому Леви-Стросс утверждает, что Пропп не знаком с этнографией. Ну чем виноват французский учёный, что он не знает об этнографической мощи своего коллеги? Хотя Проппу от этого не легче. Переводчик английского издания «Морфологии сказки» самовольно изъял эпиграфы – речения Гете. А Пропп, всегда стремившийся к точности в узкой сфере прямого профессионального исследования, именно в эпиграфах намекает на возможность более широкого истолкования своих идей (рассмотрение структуры сказки в контексте органического подхода к природным, биологическим феноменам). Лёгкая манера прямого высказывания была выражением духа свободных дискуссий в западной науке. В Советском же Союзе она была сродни разухабистости погромщиков, которые смело размахивали руками, чувствуя поддержку партийных идеологов. А академическая сдержанность воспринималась как защита собственного достоинства оппонента, которому любое неосторожное слово критики могло быть предъявлено впоследствии как обвинение.

Но была и реальная научная дискуссия. Пропп не стал увлекаться частностями, а стал обсуждать главную методологическую проблему. Леви-Стросс исследовал мифы и предлагал волшебную сказку приравнять к мифу, чтобы приписать ей статичную структуру мифа – определённой системы оппозиций, в которой осознаётся мир. Тогда пропповский анализ сказки должен оцениваться как неточный. Пропп сразу же подметил «философствование», то есть дедуктивное навязывание материалу идей и последовавшее от него невольное самоослепление оппонента.

«Профессор Леви-Стросс жалуется, что мою работу трудно понять. Можно заметить, что люди, у которых много своих мыслей, трудно понимают мысли других. Они не понимают того, что понимает человек непредубеждённый. Моё исследование не подходит под общие взгляды профессора Леви-Стросса, и в этом одна из причин такого недоразумения». Нельзя не отметить изящества ответа. Пропп не собирался перелицовывать сказку под миф во имя аксиом Леви-Стросса.

А вот по поводу упрёка «структуралиста» «фольклористу» Пропп высказывался недвусмысленно. Он солидаризировался с лидером отечественных структуралистов Ю.М.Лотманом по поводу структуры как единства художественных приёмов (а не механического конгломерата) и их содержательности. Мало того, в момент становления московско-тартуской школы (шел ведь 1966 год) Пропп во всеуслышание заговорил о своём давнем труде («Морфологии сказки») как подготовке к формированию нового подхода к искусству, преодолевающего идеологический догматизм. Старый рыцарь вступил в бой, защищая молодое поколение. Сама терминология Проппа и его стремление к синтезу наук были вызовом филологическим дилетантам, которые только и умели, что защищать «устои» и подводить под поверхностные рассуждения цитаты из «классиков марксизма». Обратите внимание, с этого начинается статья Проппа:

«Книга «Морфология сказки» вышла в свет на русском языке в 1928 г…. Книга эта, как и многие другие, вероятно, была бы забыта… но вот через несколько лет после войны о ней вдруг вспомнили… Что же такое произошло и чем можно объяснить этот возродившийся интерес? В области точных наук были сделаны огромные, ошеломляющие открытия. Эти открытия стали возможными благодаря применению новых точных исследований и вычислений. Стремление к применению точных методов перекинулось и на гуманитарные науки. Появилась структурная и математическая лингвистика. За лингвистикой последовали и другие дисциплины. Одна из них – теоретическая поэтика. Тут оказалось, что понимание искусства как некоей знаковой системы, приём формализации и моделирования, возможность применения математических исследований уже предвосхищены в этой книге. Хотя в то время, когда она создавалась, не было того круга понятий и той терминологии, которыми оперируют современные науки».

Консерватор художественных вкусов, старомодного поведения профессор вышел на передний край науки в 70 лет, осмысляя и переосмысляя своё первое и самое великое творение сорокалетней давности. Только через 10 лет после написания и через 6 лет после смерти автора эта «ересь» была опубликована на его родине.

Красота образа

Пропп жил прошлым, обращённым в будущее. В 1963 году вышла его новая книга «Русские аграрные праздники». Это было уже этнографическое исследование, хотя опирался автор во многом на свой опыт фольклориста. Зачем идти в новую область? – Для нахождения ответов на важнейшие вопросы жизни. Уже цитировались слова Проппа о том, что большинство людей свои цели вынуждены связывать не с плодами высокого искусства и науки, а с бытом, с добыванием одежды, еды, тепла. Но совсем не безразлично, как ходит и сидит человек, как он ест, говорит, смотрит. Оттеснённый от высшей культуры, он через воспитанность и этикет может осветить красотой и достоинством самые обыденные дела. Вульгарность, эгоистичность и дисгармоничность сильно потеснили благородное «вежество» прежних крестьян. Но не всё умерло. И вот обычай и ритуал традиционной земледельческой культуры Пропп ставит в один ряд со своими высшими эстетическими ценностями. В «Заключении» книги учёный пишет:

«Подобно тому как в русском средневековье на основе религиозных форм мировоззрения и мышления были созданы великолепные памятники архитектуры и живописи, на основе древних крестьянских представлений о земле и её связи с жизнью человека была создана значительная песенная поэзия… Историко-этнографическое изучение аграрных праздников создаёт основу для лучшего понимания русской календарной поэзии и её красот». (Русские аграрные праздники. СПб.1985. С.144)

Пропп не идеализирует тяжёлую крестьянскую жизнь, он показывает её пронизанной идеалом, а потому очеловеченной. Девушки завивают берёзку и обмениваются крестиками, чтобы закрепить дружбу. На Масленицу весь веселящийся люд особенное внимание и уважение оказывает молодоженам. Пусть отведают радости. Во время колядок хозяина величают. «Хотя детали этого величания – серебряный тын, Солнце, месяц и звёзды, богатые подарки не имеют непосредственного магического значения, самый акт величания его имеет. Вместо реальной крестьянской бедности – фантастическое богатство: крестьянская рабская зависимость заменена описанием власти могущества и богатства»...

«Кутья, как правило, варилась из целых, нераздолбленных семян… Зерно обладает свойством надолго сохранять и воссоздавать жизнь… К кутье обычно примешивались ягоды… Ягоды представляют тоже семя, облечённое плодом. Всем этим объясняется, почему кутью употребляли при свадьбах, рождении детей и смерти. Она знаменует постоянство возрождения жизни, невзирая на смерть»…

«Еда представлялась когда-то не только как средство насыщения, но и как акт приобщения себя и своего хозяйства к тем силам и потенциям, которые приписывались съедаемым блюдам».

Так что бедность ещё не делает быт бессмысленным и серым, эти качества принадлежат трущобности, вульгарному до хамству образу жизни человека, не соотносящего свои действия с бескорыстным идеалом. За строгими и точными этнографическими анализами крестьянских праздников прячется надежда, что насыщенная гармонией и смыслом культура обыденной жизни всё-таки вытеснит культуру «покосившихся избушек».

Не было бы Проппа,

не было бы прока

Последнее десятилетие жизни Владимира Яковлевича протекало при развитии трагического контраста. С одной стороны, он всё больше чувствовал любовь и уважение своих коллег и учеников, получал всё большее признание как учёный. С другой – стали наступать хвори. Всё сильней навалилась стенокардия, и это после перенесённого инфаркта. Сердечные болезни сопровождаются чаще всего чувством страха и беспокойства о скоропостижной смерти, а кроме того, сковывают движения: сокращают возможность ходить, предостерегают против поездок в поездах, лишают радости купаться. Короче, усиливают ощущение немощности.

При столкновении этих двух жизненных течений Пропп смог пережить и минуты высокого счастья. Когда он стал поговаривать о выходе на пенсию, то его коллеги на кафедре прямо заявили, что он может выбрать любой режим работы и любую нагрузку – и даже ничего обязательного для других не выполнять, но его принадлежность к кафедре делает честь и факультету, и университету. Моральное влияние и научный авторитет Проппа столь велики, что его уход ухудшит атмосферу филфаковского бытия и развяжет руки не самым достойным преподавателям. И Пропп согласился остаться. Но обнаружилась ещё одна болезнь: мозговая. У учёного стала сдавать память. В конце концов, здесь не было ничего страшного, ибо профессиональные знания, накопленные за полвека, не терпят особого ущерба. Но привыкший являть собою «железного канцлера» порядка и вежливости, Пропп особенно встревожился, когда стал забывать о каких-то частных и мелких договорённостях. За отрешённость нужно было платить повышенным самоконтролем, на нём держалась самооценка. А тут – мелкая, но досадная забывчивость. Не ждать же крупных провалов в памяти – так, видимо, рассудил седой профессор (и, возможно, заблуждался в своих прогнозах). Пропп стал профессором-консультантом, фактически пенсионером.

Дневники Проппа передают удивительные мысли человека, который всю жизнь привык трудиться. Например, Пропп признаётся себе, что кое-чего он стоит, хотя раньше видел свой профессионализм лишь на фоне общей некомпетентности. Раньше он брал книгу для обычного чтения и чувствовал, что отрывает время от чего-то более важного. А теперь свободен наслаждаться просто радостью соприкосновения с прекрасными произведениями Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова. Можно пересмотреть для русского издания свою драгоценную «Морфологию сказки», получив «четыре месяца счастья умственной деятельности», но при этом всё чаще мелькает слово «последний курс», «последняя лекция», «последний рабочий день»…

На юбилеях в 1960-65-70 годах произносились благодарственные речи, признания в искренней любви. На банкете в честь семидесятилетия Б.Я.Бухштаб и произнёс те крылатые слова, которые развеселили Владимира Яковлевича своей раешной фольклорностью: «Не было бы Проппа, не было бы прока». Но наступала слабость, которой требовалось противопоставить силу. 25 лет назад мой учитель профессор Г.П.Макогоненко показал мне коротенькую записку, которую написал ему Пропп как уважаемому коллеге и заведующему кафедрой. Владимир Яковлевич просто и ясно сообщал, что у него развивается наследственная болезнь, которая не даёт ему возможности продолжать преподавать, а оставшиеся силы он хочет посвятить науке, чтобы завершить начатое ранее. В свои 33 года я был поражён мужеством и мудростью Проппа, а потом не один раз вспоминал эти короткие строки.

Инстинкт должного

Последний труд Пропп назвал «Проблемы комизма и смеха» (книга увидела свет только в 1976 году – через 6 лет после смерти автора). В теоретическом отношении это наиболее уязвимый труд Проппа. Занимаясь устойчивыми жанрами (сказками, былинами, обрядами и иконами), учёный стоял на твёрдой почве текстов, которые нужно было собрать с максимальной представленностью, а затем подвергнуть интенсивному изучению и анализу. «Чувство формы» (собственно, дедуктивная установка) выручало Проппа без особых размышлений на темы методологии науки. А вот что можно сказать о «материале» для комического и смеха? Ведь и сам Пропп понимал, что речь идёт об объективно-субъективном отношении, а «связь между комическим объектом и смеющимся человеком не обязательна и не закономерна». И всё-таки цель обозначена так: «Прежде всего необходимо было, не отбрасывая ничего, не производя никакого отбора, собрать и систематизировать материал».

Старший современник Проппа, и притом физик-естественник, Альберт Эйнштейн в знаменитом письме к Гейзенбергу усомнился, что возможно ничем не отягощённое описание факта, а тем более его выбор. Факт становится таковым в рамках теории. С точки зрения современной методологии науки, позиция Проппа и нереалистична, и логически не безупречна. Правда, Пропп как бы присвоил себе право не считаться с беспредметными абстракциями эстетиков (нелюбимых им «философов»). И в результате расширил зону рассмотрения контекста, что тоже является достижением. Но наибольший интерес для меня книга Проппа представляет в другом отношении. Пропп заговорил о человеке осмеянном и смеющемся, выражая свою гуманистическую позицию. Он заговорил о человеке.

Пропп сразу же отмел многие теории, делящие смех на хороший и плохой: утончённый (аристократический) и грубый (плебейский), глубокий (умный) и поверхностный (легкомысленный), «идейный» и «безыдейный». Последней оппозиции нужно было касаться с предельной осторожностью. Ведь «идейный» смех представлял собой эквивалент миссии Госплана: это был запланированный смех, разоблачающий все «реакционное»; производный от установки на борьбу с указанными в «руководящих документах» недостатками. Пропп же заявил, что смех принадлежит биологическим основам человека и реализуется в культуре, в социальном и межличностном взаимодействии, в ощущении полноты личного бытия, в простой реакции здорового организма на своё физическое благополучие. Короче, смех не нуждается в санкционировании свыше, а в определённых случаях и осмеивает власть (здесь Пропп был солидарен с Бахтиным). А посему возвеличивание «прогрессивной» сатиры и разоблачение мелкотравчатого юмора – дело нестоящее. Обращаясь к опыту исследования русских календарных праздников, Пропп связал смех с важнейшими культурными доминантами человека прошлых времён: с рождением, с браком и жизнью молодожёнов, с призывом природы к весеннему возрождению, наконец – к воскрешению из мёртвых.

Основной вид смеха – насмешливый. Он нащупывает внутренний недостаток человека и делает его видимым, физически выраженным. Но смеяться можно и от любви к человеку – не разоблачая его, а через его лёгкие слабости двигаясь к его красивому внутреннему миру. «На общем фоне положительной оценки и одобрения маленький недостаток… может ещё усилить наше чувство любви и симпатии… Такова психологическая основа доброго смеха». Но Пропп идёт дальше. Человек может обладать существенной слабостью, но его мужество и добрый порыв, неготовность подчиниться этой слабости делают из несовершенной личности героя. «По благородству своих стремлений и возвышенности образа мышления Дон-Кихот – фигура ярко положительная. Но в своей полнейшей неприспособленности к жизни он смешон… Благородство придаёт всем приключениям Дон-Кихота характер не только комизма, но и значительности и глубины. Такое сочетание – единственное в своём роде во всей мировой литературе. Комизм здесь в конечном итоге приобретает трагический характер».

В этом отношении труд Проппа – теоретическое разрешение смеха как неотъемлемого права любой личности. «У смеющегося имеется совершенно бессознательный инстинкт того, что, с точки зрения требования морали и просто здравой человеческой природы, принимается как должное или правильное… Это инстинкт должного».

В одном положении Пропп, мне кажется, выразил своё жизненное кредо особенно ясно. Речь шла о «посрамлении воли». Осмеивается человек, который терпит неудачу в мелких делах, затеянных из-за эгоизма или ничтожных побуждений. Да, сие достойно комической реакции. «Во многих комедиях человек вынужден поступать вопреки воле потому, что обстоятельства оказываются сильнее его. Но сила обстоятельств одновременно свидетельствует о слабости, неустойчивости тех, кто этими обстоятельствами побеждён». Вот такой насмешки не может получить ни один из известных мне фактов жизни Проппа.

Человек смеющийся, и смеющийся по собственной воле и собственному выбору – вот он главный герой последней книги Проппа. «Смех поднимает жизненные силы и жизнеспособность», – утверждает учёный. И если остаётся природа – лес и море, горизонт, мудрые и добрые сказки, героические былины, проникновенные иконы, русская проза от Пушкина до Чехова, человек не может быть абсолютно несчастен, а если у него есть сила и воля…

Провожая пятикурсников, Владимир Яковлевич на их вечеринке произнёс тост, который завершил словами: «Человек должен быть счастлив!»

Счастье не очень сочетается с императивностью долга. Но долг может пробуждать в личности энергию движения к счастью, максимизировать использование внутренних резервов.

Взгляд на расстоянии

Л.Я.Гинзбург говорила, что истинный читатель – анонимный. Я полагаю, речь шла о непредвзятости того, кто раскрыл книгу автора, с которым не был в личных отношениях. Я бы согласился с тем, что и взгляд со стороны, издалека, с периферии имеет своё значение. Проппа я видел, слышал, читал его книги, но ни разу не беседовал с ним. Это была позиция явно стороннего наблюдателя. Но при всём том Пропп вошёл в мой мир и, смею думать, мир очень многих, соприкоснувшихся с ним, хоть и на значительном житейском расстоянии. Первокурсником я прочёл его «Исторические корни волшебной сказки» и «Морфологию сказки», возведя их автора в разряд небожителей. После первого курса я оказался на лингвистической практике (собирал в Заонежье фольклорные слова), где встретился со студенткой Проппа Аней Некрыловой (она записывала фольклор), и Аня рассказала мне, в каких жутких условиях жил Пропп, и как его ученики добивались выделения ему новой квартиры. Всего лишь короткий рассказ. Но стало ясно, что и крупный филолог (и доктор, профессор) может жить почти аскетом. Уж если Проппу приходится, то от обычного смертного, любящего филологию, нужно ожидать не меньшей непритязательности. Мне тогда было 19 лет. Затем на старшем курсе я удостоился разговора с Натальей Сергеевной Демковой (она принимала у меня экзамен по древнерусской литературе на первом году обучения). И Наталья Сергеевна, вздохнув, сказала, что Владимир Яковлевич написал бы намного больше книг, если бы не тяжкая занятость преподаванием в университете. А мне-то казалось, что лекторы дают редкие риторические концерты, а потом творят в домашних кабинетах, погружаясь в научные грёзы. Когда впоследствии мне приходилось вести занятия по 10-12 часов в день, я непременно вспоминал о Проппе. И великим доставалось. В 1970 году в стенгазете филфака – роскошной и сделанной с большим вкусом – появилось интервью с юбиляром Проппом (75 лет!). С фотографии красивый, внутренне собранный Пропп смотрел на читателя. А слова его были уважительны и беспощадны: «Настоящий филолог не может быть лентяем, равнодушным, поверхностным. Он должен делу отдать всего себя и знать всё». Я водил глазами по строкам, а затем опускал их в смущённом сомнении относительно своей персоны. Затем поднимал их, и Пропп опять спокойно смотрел на меня. Когда читаешь беллетристику, то невольно приписываешь героям внешность тех, кого встречаешь на своём пути. Я долго не отдавал себе отчёта в том, что мой самый любимый герой самого любимого романа XX века имеет облик Проппа. Это старший Фемиль из «Бильярда в половине десятого» Бёлля. Нет, я не имею в виду безусловное отождествление характеров. Но есть внешний образ – есть сходство во внутренней свободе, в творческой энергии, в непринятии зла тотальной власти, в заботе о близких, самокритичности, в одиночестве, в воле, в чувстве юмора. А ведь я прошёл стороной, посмотрел на Проппа издали. Но мог бы подойти поближе, хотя бы для того, чтобы он увидел ещё одну пару признательных глаз.

20 июня 1961 года Пропп написал: «Смерти я не боюсь. Я пожил достаточно, дети мои устроены». В 1970 году отмечали его последний юбилей. Л.А.Иезуитова вспоминает: «После окончания празднования 75-летия, стоя в группе коллег, провожавших его домой, Владимир Яковлевич задумчиво сказал, что кажется, в жизнь он пришёл не напрасно и выполнил свой мирской долг. Настоящий мужчина, напомнил Владимир Яковлевич, должен посадить три дерева, родить и воспитать трёх детей, оставить в мире трёх учеников, своими руками изготовить три «вечные» вещи и тем завоевать память о себе. «Деревьев после меня останется немало, детей, внуков, учеников – достаточно, найдутся, может быть, три книги, которые смогут пригодиться людям». Владимир Яковлевич Пропп скончался 22 августа 1970 года в ленинградской больнице от инфаркта сердца и последующего за ним осложнения. Смерть и бессмертие, нашедшие символ в зерне и трапезе, свершились. В своём дневнике давний друг Проппа В.С.Шабунин сделал такую запись: «Доктор Лапинер сообщил Елизавете Яковлевне о последних минутах Воли. Агонии не было. Воле принесли манной каши. Он съел одну ложечку и сразу умер».

М.В.Иванов

|