|

№ 12-13 (3701-3702), 2 июня 2005 года

|

|

|

Выбираем собеседника

|

|

|

Страна любви –

великая страна великая страна

«Когда вода Всемирного потопа

Вернулась вновь в границы берегов,

Из пены уходящего потока

На сушу тихо выбралась Любовь –

И растворилась в воздухе до срока …»

Мне очень повезло. Во-первых, потому, что я учусь в Академической гимназии №45, в которой учился Константин Райкин, а во-вторых, потому, что в ней работает замечательный филолог и учитель Наталья Павловна Соболева, у которой он учился в свое время. Именно благодаря Наталье Павловне и состоялась моя встреча с Константином Райкиным. Разговор происходил 8-го марта после спектакля “Страна любви” в гримернойВыборгского дворца культуры во время гастролей театра “Сатирикон” в нашем городе. Что меня приятно поразило, так это то, что первым делом Константин Аркадьевич поздравил меня с праздником, подарив большую коробку конфет.

Первый вопрос был самый обычный. Он касался выбора профессии. Дело в том, что Константин Аркадьевич учился в биологическом классе интерната №45 – теперь это Академическая гимназия №45 при университете. Я специально не говорю при каком университете, потому что принципиально считаю, что университет в нашем городе был и есть один. Это мое мнение.

|

|

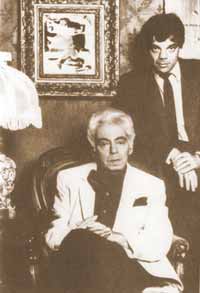

Аркадий и Константин Райкины. |

|

Во время учебы Константин Райкин серьёзно занимался такой областью биологии, как зоология. Существует даже некоторое подобие легенды о посадке дерева в школьном дворе: если приживётся, то биология, а если нет – театр.

“Да, деревья я с друзьями высаживал, но ни о чём подобном не думал. Хотя это очень красиво”, – говорит он и улыбается одними глазами.

“Если же говорить серьёзно, то вопрос выбора профессии был для меня очень не прост. У нас в семье все были актёрами, не говоря уже об отце, который был, кстати, против театра для меня. Он предпочитал биологию. Да и меня биология к себе очень сильно тянула. Даже когда я учился в Щукинском училище – курс Ю.Катина-Ярцева – я много сомневался и думал о том, правильно ли я все делаю. Тем не менее однажды я решил: хватит играть в прятки с самим собой. И я окончательно выбрал театр. А может быть, это театр выбрал меня? ” - добавляет он.

“Кроме того, когда я учился в интернате, я серьёзно занимался спортом – легкой атлетикой. Спринт и прыжки в длину. Спорт помогал моему самоутверждению. Однако я быстро понял, что это не для меня. Не потому, что я в спорте не достиг каких-либо серьёзных результатов. Нет, но это не моё. Кстати, я был кандидатом в мастера спорта”.

Я замечаю: “Почему был?” Константин Аркадьевич смотрит на меня с удивлением, а потом говорит:

– Да, вы правы. Я об этом даже и не думал.

На слова о том, что мои родители считают: биологов у нас много и будут ещё, а Райкин один, он отвечает кратко:

– Да. Вероятно. Возможно.

– Константин Аркадьевич! А каково было вообще учиться в 45-м интернате? Что если сравнить это с сегодняшним днём?

– Сравнить мы можем только вместе. Вы расскажете мне о том, что есть сейчас. Я вам расскажу о том, что было. Самое главное, что мне дал интернат - это то, что он научил меня работать. Это большие по объёму домашние задания. Задания, которые надо выполнить в срок и качественно. Это дело чести. Иначе нельзя.

– В отношении большого объёма домашних заданий у нас вряд ли что-то изменилось. Правда, может быть, их стало ещё больше. Однако вы правы в том, что их выполнение — это условие уважения к себе.

– Тем не менее, – продолжает он, – мы не только занимались. Мы умели хорошо отдыхать. У нас были веселые “капустники”. Посещение театров. В общем, было все, что должно было быть.

Дальше разговор переходит на только что сыгранный спектакль “Страна любви” по пьесе А.Островского “Снегурочка”.

“Я очень долго ходил около этой пьесы. Я очень долго к ней присматривался и вдумывался. Прошло больше двух лет, прежде чем я решился на ее постановку. Дело в том, что это один из вечных сюжетов, берущий своё начало в античной мифологии. Это миф о трагической любви вавилонского юноши Пирама и девушки Фисбы. От “Метаморфоз” Овидия, через Средние века, через Возрождение, в конце концов, через “Ромео и Джульетту” он приходит к Островскому. Сама пьеса для Островского несколько нехарактерна. Она занимает в его творчестве особое место, и не сразу нашла понимание у публики. Задуманная в жанре феерии для праздничных спектаклей, пьеса превратилась в лирическую картину, лирическую драму”.

Я соглашаюсь только отчасти. Говорю, что Островский считал, что образцовый театральный репертуар помимо исторических хроник, помимо драмы и комедии, рисующих современную жизнь, должен содержать и феерии, пьесы-сказки для праздничных спектаклей, сопровождающихся музыкой и танцами.

Что, кстати, репертуар “Сатирикона” полностью и подтверждает.

Говорю о том, что Лотман подчеркивал, что Островский создал шедевр – весеннюю сказку, в которой поэтическая фантазия сочетается с глубоким лирическим и философским смыслом.

“Всё это так. Но я еще раз обращаю внимание на то, что это вечный сказочный сюжет. Сюжет, в котором гибель влюблённых предрешена заранее.”

И душам их дано бродить в цветах

Их голосам дано сливаться в такт.

Он реализуется на фоне этнографической картины древнего славянского быта. Здесь Островский выступает в русле поиска европейской драматургии, пытавшейся выразить проблемы современной философии на языке мифа и фольклора. В этом смысле примером могут быть и “Пер Гюнт” Ибсена, “Потонувший колокол” Гауптмана и “Синяя птица” Метерлинка.

Первая постановка “Снегурочки” попросту провалилась. Московский Художественный театр пытался построить царство берендеев со множеством сказочных элементов. Всё в постановке было подчинено поэтическому восприятию природы. Самое же главное, наиглавнейшее – любовь, ради которой человек способен умереть, просто не заметили. Это любовь, которая не только сжигает влюблённых, но и опаляет рядом стоящих.

Но вспять безумцев не поворотить –

Они уже согласны заплатить:

Любой ценой – и жизнью бы рискнули,–

Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить

Волшебную невидимую нить,

Которую меж ними протянули…

«Невозможно, – говорит Константин Аркадьевич, - представить Ромео и Джульетту поженившимися. Что-то вроде: «Джульетта, принеси мне еще одну котлетку». Это просто невозможно. Отсюда у нас и название не “Снегурочка”, а “Страна любви”».

Страна любви – великая страна!

И с рыцарей своих – для испытаний –

Всё строже станет спрашивать она.

Спектакль сыгран студентами актерского курса Райкина в Школе-студии МХАТ. Это первый его курс. Однако он уже известен в Москве. Его спектакль “Ай, да Пушкин” был удостоен премии “Московский дебюты 2004”.

“Это всё очень талантливые ребята. С некоторыми, правда, пришлось уже расстаться. Возможно, что кто-то будет вынужден нас покинуть, но в основном все они останутся в театре. У меня есть договоренность с О.П.Табаковым о том, что к себе он их брать не будет”.

Я же со своей стороны могу только подтвердить: ребята играют с полной отдачей. Играют мощно, талантливо и темпераментно. Они заставляют зрителя сопереживать и незаметно делают его участником происходящих событий.

И многих захлебнувшихся любовью

Не докричишься, сколько ни зови …

Время спектакля пролетает мгновенно. На едином дыхании. Нет ни одной скучной или затянутой сцены. Во всем присутствует чувство меры.

В связи с этим мой вопрос.

– Согласны ли вы, Константин Аркадьевич, с мнением, что талант это есть труд.

«Скорее, нет. А может быть, и да и нет. Дело в том, я в этом уверен, что талант дается нам свыше. Он или есть или его нет. А вот если он есть, то необходим упорный каждодневный труд. Только труд может огранить талант, дать возможность ему проявиться, заиграть своими гранями и ослепить окружающих.

У Аркадия Райкина есть воспоминания о В.Рискинде, которые так и называются: “Неприкаянный Венечка”. Считалось, что он писатель, только не печатающийся. Однако в нем погиб не столько литератор, сколько незаурядный актер. Он пел, рисовал, прекрасно играл на аккордеоне. Но все эти таланты так и остались нереализованными.

«Я как педагог стараюсь помочь ребятам раскрыть свой талант. Как говорил Станиславский, – учитель должен умереть в ученике. Иногда, правда, думаешь: я уже умер, а ты так и не раскрылся, чёрт бы тебя побрал!”, – говорит Константин Аркадьевич и весело смеётся.

– Вот моя любимая учительница, Наталья Павловна, мне во многом помогла и многому научила. Да что там говорить. Она помогает мне и сейчас.

Сама же Наталья Павловна рассказывала мне следующее: “Когда еще Костя учился у меня в классе, мы разбирали пьесу “На дне”. Я ребятам давала задание: ты режиссер, ты актер и т. д. Разработай сцену, движение, картину. Позже Костя мне рассказывал, что когда он пришел в “Современник”, то на репетиции они делали то же самое. Однажды там он и сказал: “Да мы в школе с Натальей Павловной это уже прошли”.

В этот момент я не успела, а позже не смогла задать вопрос Райкину о том, как он относится к мнению Ландау “Таланту надо помогать. Бездарь пробьётся сама”. И здесь я не буду отвечать за него. Пускай читатель, если захочет, сам ответит. Надеюсь, что в следующий раз этот вопрос я ему задам. Но мне почему-то кажется, что ответ на него заключается в вышеприведённых словах Станиславского.

Мы снова возвращаемся к спектаклю. На этот раз мой вопрос касается его сценографии, его художественного оформления.

“Цивилизация облегчает нам жизнь, однако разрушает гармонию человека с природой, делает нас недобрыми и злыми. Обнаженная, полупустая сцена и есть символ такой цивилизации. С неё снято все: занавес, кулисы… Ребята играют как бы от противного. На холодной и неуютной сцене мы говорим о мире, где человек остается наедине с природой, где он находится с ней в гармонии. Вместо театральной бутафории используется театральная фантазия. Кресла – это кресла специальной конструкции, привезённые нами из Москвы. Тряпки, швабры, ведра, верёвки, полотнища полиэтилена, металлические конструкции, простейшие ступени – то это ступени в царский дворец, то это ступени в избу бобыля, – всё это благодаря воображению актёров и зрителей превращается в белый снег, реку, зелёный лес, кустарник, в облака, в солнце… в любовь. Такой способ постановки предложил ещё Вахтангов”.

Следующий мой вопрос касается истории театра, его названия.

“Я уже неоднократно отвечал на него. Тем не менее, повторю. Родоначальником театра является основанный в 1939 году Ленинградский театр эстрады и миниатюр. Театр, известный как театр А.Райкина. Я же пришёл в этот театр в 1981 году после 10 лет работы в “Современнике”, где сыграл около 40, а точнее — 38 ролей в различных спектаклях. Этот театр много гастролировал по стране. В 1982 году он переехал в Москву в здание кинотеатра “Таджикистан” и стал называться Государственным театром миниатюр. В 1987 году он был переименован в “Сатирикон”. Сейчас это Российский Государственный театр “Сатирикон” имени Аркадия Райкина. В 1987 году после смерти А.Райкина я принял на себя художественное руководство театром. Я не буду оценивать свою работу. Пускай это сделает зритель и читатель.

Почему “Сатирикон”? С одной стороны, это история театра Райкина, в котором доминировала сатира и юмор. Кроме того, “Сатирикон” был еще в древнем Риме у Петрония. В нем средствами сатиры рассказывалось о жизни римского общества. Кстати, был “Сатирикон” и у Феллини. Да, наконец, в начале прошлого века был в России такой журнал. В нём работали очень известные сатирики. Например, Зощенко.

Для меня самое главное, что я чувствую это слово и стараюсь это чувство воплотить на сцене ”.

– Константин Аркадьевич! В «Литературной газете» в статье, где речь шла о театральной реформе, вы были названы — далее цитата — “одиноким бунтарем, который одним из первых забил тревогу”.

“Я не могу отвечать за все, что обо мне написано. Но в жизни любого лидера всегда бывают периоды, когда он одинок. Я же в силу своего положения обязан быть лидером. Мне приходится заниматься не только театром. Мне приходится решать финансовые, хозяйственные и различные другие, весьма далекие от искусства вопросы. Кстати, я работаю без выходных. Мой рабочий день длится столько, сколько нужно. Однако по мере решения всех этих вопросов вокруг лидера группируются единомышленники, и в результате он перестает быть одиноким бунтарем. Через некоторое время ситуация меняется, и всё повторяется снова”.

Наша почти двухчасовая беседа подходит к концу. Я не смогла задать и трети заготовленных вопросов. Дело в том, что Константин Аркадьевич исключительный собеседник. Он говорит так интересно, что ты просто забываешь, зачем пришел. У него правильный литературный язык. Речь полностью лишена слов-паразитов. Она пластична, подобна музыке и танцу. Исключительно грамотно построена фраза. И эта фраза настолько ёмкая, что сравнима с языком Тургенева – стихи в прозе.

– Нет. Я никогда не писал стихов. Но я их сочинял, – говорит он.

Наталья Павловна подтверждает это и не без гордости говорит мне: “А кто учитель?”.

Константин Аркадьевич просит извинить его.

– Надо поехать на вокзал проводить ребят. Посмотреть, как они устроились в поезде.

Я говорю, что будучи в Москве зимой, не смогла попасть в его театр. Не было билетов.

– Теперь это через меня, – обещает он.

На этом мы прощаемся. Я получаю на память о встрече книгу воспоминаний Аркадия Райкина с автографом его сына.

Беседовала Анна Крылова

Использованы иллюстрации из книги воспоминаний А.Райкина и фрагменты стихов из “Баллады о любви” В.Высоцкого.

|

|

Автор материала — ученица 10 класса Академической гимназии. |

|

|